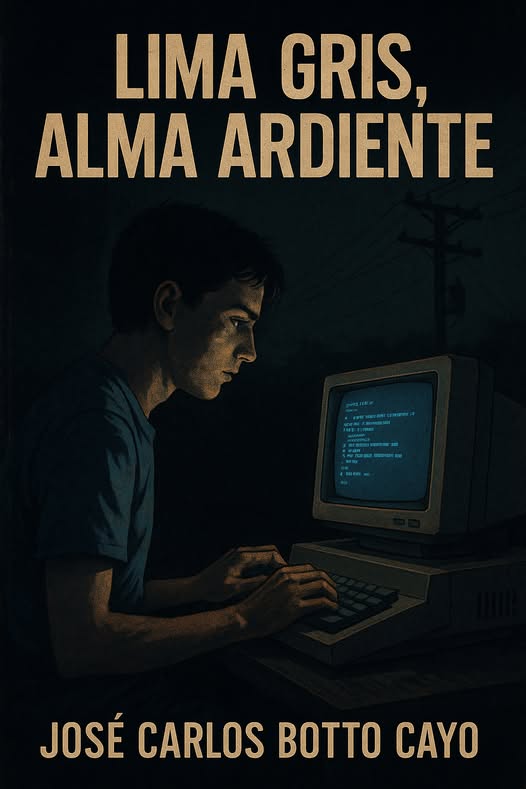

José Carlos Botto Cayo

Era 1985 y todo olía a polvo, humedad y miedo. En las paredes desconchadas del Cercado, los afiches de Alan García mostraban aún sonrisas frescas mientras el país se deshacía en colas, apagones y petardos. Gabriel tenía 16 años y acababa de terminar el colegio. Lo había hecho casi por inercia, como si la vida se viviera en piloto automático, con la radio a pilas encendida mientras el tocadiscos dormía con un solo vinilo rayado: “Sendero Luminoso ha volado una torre de alta tensión en Chaclacayo”. Noticia repetida. Todos sabían que la luz se iba no por lluvia ni fallas, sino porque alguien había decidido apagar el país a sangre y dinamita.

Vivía con su madre en un segundo piso de Breña. El padre, ingeniero de caminos, se había ido a trabajar al oriente meses antes. Nunca volvió. Nadie supo si murió en algún atentado o si decidió desaparecer por su cuenta. Gabriel prefería no preguntar. Lo que tenía eran libros viejos, una radio que robaba voces del mundo, y una Commodore 64 que un primo suyo, que estudiaba en los Estados Unidos, le había traído como si fuera una ventana al futuro.

La revolución que no se llamaba así

Al inicio, nadie entendía para qué servía una computadora en una casa. El aparato parecía más un mueble raro que una herramienta. Pero Gabriel sintió que había algo distinto ahí, algo que no tenía el olor agrio de la inflación ni el sonido lejano de las bombas. En las tardes sin luz, escribía código en papel cuadriculado, esperando que al día siguiente el generador de la cuadra funcionara. Una línea mal escrita, y el juego que trataba de crear no servía. Pero también así era la vida en Lima: un error y todo colapsaba.

En su barrio, los chicos de su edad comenzaban a trabajar temprano. Algunos como cobradores, otros como vendedores ambulantes. Gabriel resistía. Leía revistas españolas de informática que le llegaban tarde por correo. Se hacía pasar por universitario en los cafés de Plaza San Martín solo para conversar de electrónica con extraños. Aprendió BASIC como otros aprendían a robar. Para él, el lenguaje de programación era una promesa: una vida sin sobresaltos, sin apagones, sin miedo.

Entre balas y bytes

En 1987, cuando Alan nacionalizó la banca, el caos se volvió cotidiano. Su madre sacaba dinero apenas lo recibía porque al día siguiente ya no valía nada. El pan subía todos los días. Gabriel sintió por primera vez que podía odiar al presidente. Un odio seco, sin ideología, como el que se le tiene al clima cuando azota. Pero también supo que no bastaba con quejarse. Ese año logró entrar a la universidad gracias a una beca, en medio de una ciudad que se caía a pedazos.

El campus universitario era otro mundo: combis llenas, pintas políticas, compañeros que hablaban de revolución mientras escondían panfletos de la izquierda radical. Gabriel no militaba, pero no era ingenuo. Sabía quién era quién, quién temblaba cuando pasaba un patrullero y quién no. Tenía amigos de todos los lados. Era parte de una generación marcada por la contradicción: escuchaban rock en inglés y a Silvio Rodríguez, sabían programar pero también sabían correr cuando el toque de queda caía sin previo aviso.

El año en que cayó el muro de Berlín, Gabriel terminó de escribir su primer programa funcional: una agenda para imprimir horarios en matriz de puntos. Se lo vendió a una oficina contable en Lince por el equivalente a cien dólares. Fue la primera vez que ganó dinero con la tecnología. Y también la primera vez que pensó que su país podría cambiar sin tener que destruirse.

La Lima invisible

La década avanzó, y con ella las cicatrices. En 1990, Fujimori ganó las elecciones y comenzó otra etapa. La esperanza se volvió cautela. Muchos de sus compañeros se fueron al extranjero. Otros, los menos, fueron detenidos por “terrorismo” en redadas nocturnas sin pruebas. Gabriel se quedó. No por convicción sino por cansancio. Tenía una pequeña empresa de software que sobrevivía haciendo sistemas para empresas estatales.

La Lima de entonces era una ciudad rota: mototaxis en los cerros, colas para comprar gas, cortes de agua y militares en las esquinas. Pero también, de alguna forma, era su ciudad. Cada calle rota tenía su historia, cada bache una memoria. La generación de Gabriel había aprendido a vivir con el miedo. Eran jóvenes viejos, sabían que todo podía explotar en cualquier momento, pero seguían avanzando.

Los noventa trajeron también los primeros cibercafés, los módems ruidosos, y el correo electrónico. Gabriel, que ya bordeaba los treinta, no dejaba de sorprenderse. Había empezado escribiendo en BASIC y ahora enviaba mensajes a Argentina en segundos. No era solo tecnología: era un puente. Lo que no logró la política lo estaban logrando las redes: conectar, compartir, intercambiar.

La noche final

Era 12 de septiembre de 1992. Gabriel estaba viendo televisión con su madre, ya jubilada. No había apagón, cosa rara. En la pantalla apareció un flash: “Cayó Abimael Guzmán”. Mostraban imágenes del líder de Sendero Luminoso con el rostro cansado, sin barba, enjaulado. Gabriel sintió algo entre alivio y vértigo. Como si todo lo que había vivido hasta entonces —las noches de miedo, las marchas, los amigos desaparecidos, los años sin luz— se hubieran condensado en ese instante. No gritó. No celebró. Solo se quedó mirando.

Pensó en su padre. Pensó en su primer disquete. Pensó en esa Lima sin orden ni ley donde los jóvenes como él habían crecido como arbustos en medio del asfalto. Pensó en su generación: los que sobrevivieron, los que emigraron, los que se apagaron como postes sin corriente.

Y por primera vez en años, lloró.

No por el miedo, sino por todo lo que aún no había podido decir.

@josecarlosbotto Lima gris, alma ardiente José Carlos Botto Cayo Era 1985 y todo olía a polvo, humedad y miedo. En las paredes desconchadas del Cercado, los afiches de Alan García mostraban aún sonrisas frescas mientras el país se deshacía en colas, apagones y petardos. Gabriel tenía 16 años y acababa de terminar el colegio. Lo había hecho casi por inercia, como si la vida se viviera en piloto automático, con la radio a pilas encendida mientras el tocadiscos dormía con un solo vinilo rayado: “Sendero Luminoso ha volado una torre de alta tensión en Chaclacayo”. Noticia repetida. Todos sabían que la luz se iba no por lluvia ni fallas, sino porque alguien había decidido apagar el país a sangre y dinamita. Vivía con su madre en un segundo piso de Breña. El padre, ingeniero de caminos, se había ido a trabajar al oriente meses antes. Nunca volvió. Nadie supo si murió en algún atentado o si decidió desaparecer por su cuenta. Gabriel prefería no preguntar. Lo que tenía eran libros viejos, una radio que robaba voces del mundo, y una Commodore 64 que un primo suyo, que estudiaba en los Estados Unidos, le había traído como si fuera una ventana al futuro. La revolución que no se llamaba así Al inicio, nadie entendía para qué servía una computadora en una casa. El aparato parecía más un mueble raro que una herramienta. Pero Gabriel sintió que había algo distinto ahí, algo que no tenía el olor agrio de la inflación ni el sonido lejano de las bombas. En las tardes sin luz, escribía código en papel cuadriculado, esperando que al día siguiente el generador de la cuadra funcionara. Una línea mal escrita, y el juego que trataba de crear no servía. Pero también así era la vida en Lima: un error y todo colapsaba. En su barrio, los chicos de su edad comenzaban a trabajar temprano. Algunos como cobradores, otros como vendedores ambulantes. Gabriel resistía. Leía revistas españolas de informática que le llegaban tarde por correo. Se hacía pasar por universitario en los cafés de Plaza San Martín solo para conversar de electrónica con extraños. Aprendió BASIC como otros aprendían a robar. Para él, el lenguaje de programación era una promesa: una vida sin sobresaltos, sin apagones, sin miedo. Entre balas y bytes En 1987, cuando Alan nacionalizó la banca, el caos se volvió cotidiano. Su madre sacaba dinero apenas lo recibía porque al día siguiente ya no valía nada. El pan subía todos los días. Gabriel sintió por primera vez que podía odiar al presidente. Un odio seco, sin ideología, como el que se le tiene al clima cuando azota. Pero también supo que no bastaba con quejarse. Ese año logró entrar a la universidad gracias a una beca, en medio de una ciudad que se caía a pedazos. El campus universitario era otro mundo: combis llenas, pintas políticas, compañeros que hablaban de revolución mientras escondían panfletos de la izquierda radical. Gabriel no militaba, pero no era ingenuo. Sabía quién era quién, quién temblaba cuando pasaba un patrullero y quién no. Tenía amigos de todos los lados. Era parte de una generación marcada por la contradicción: escuchaban rock en inglés y a Silvio Rodríguez, sabían programar pero también sabían correr cuando el toque de queda caía sin previo aviso. El año en que cayó el muro de Berlín, Gabriel terminó de escribir su primer programa funcional: una agenda para imprimir horarios en matriz de puntos. Se lo vendió a una oficina contable en Lince por el equivalente a cien dólares. Fue la primera vez que ganó dinero con la tecnología. Y también la primera vez que pensó que su país podría cambiar sin tener que destruirse. https://bottocayo.com/2025/06/16/lima-gris-alma-ardiente/ Fuente: Botto Cayo, J. C. (s.f.). Bottocayo. Obtenido de https://bottocayo.com/ #asap #hoy #argentina #elsalvador #bolivia🇧🇴 #nicaragua #republicadominicana #miraflores #nicaragua🇳🇮 #colombia #puertorico #españa #america #honduras #palabras #botto #lima #peru🇵🇪 #internet #inteligenciaartificial

♬ sonido original – Jose Carlos Botto Cayo – Jose Carlos Botto Cayo