José Carlos Botto Cayo

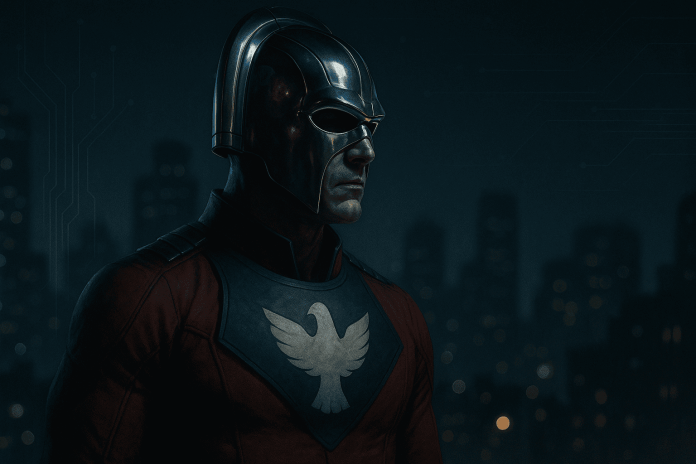

En tiempos de estridencia y etiquetas apuradas, conviene ordenar la conversación antes de cualquier entusiasmo: Peacemaker no es de Marvel. Nació en Charlton Comics a mediados de los sesenta y, años después, fue incorporado al catálogo de DC. Ese origen —austero, casi de culto— reencuadra su lectura: no hablamos de un héroe de brillo fácil, sino de una figura concebida en la gramática dura de la Guerra Fría, entre diplomacias de pasillo y operaciones que preferían el informe al eslogan. Por eso su iconografía es más que un disfraz: la paloma y el casco no representan inocencia, sino disciplina; no encubren ingenuidad, sino un voto de método.

La premisa que lo sostiene es incómoda y, por eso, vigente: “luchar por la paz”. No como coartada para cualquier exceso, sino como tensión moral sostenida, como responsabilidad que no abdica en medio del ruido. En un mundo que confunde volumen con verdad, Peacemaker despeja la pizarra y devuelve valor a las formas: al procedimiento, a la verificación, a la firma al pie. Quien viene de la vieja escuela —del respeto por el oficio, por el tiempo y por la palabra— reconoce en él un espejo áspero: no hay paz sin reglas, no hay orden sin límites, no hay decencia sin costo.

Origen: Charlton, Guerra Fría y la paloma en el casco

Peacemaker debuta como historia de respaldo en una cabecera bélica de Charlton a fines de 1966: llega sin fanfarrias, con una economía de recursos que hoy sorprende, y, sin embargo, su silueta queda clavada en la retina. Bajo el casco está Christopher Smith, un profesional del conflicto formado en la diplomacia, que cree en la negociación como primera herramienta y en la fuerza como último recurso. Esa jerarquía —palabra antes que arma, protocolo antes que impulso— es la clave silenciosa que explica por qué, con el tiempo, el personaje resiste modas y mudanzas editoriales: su eje no es el artilugio, es el orden.

En 1967 obtiene serie propia de cinco números y allí se consolidan sus rasgos: misiones quirúrgicas, rivales con bandera y sin rostro, Estados que predican paz mientras empujan piezas sobre un tablero invisible. El mundo ha aprendido a vivir bajo el reloj de la destrucción mutua asegurada y esa ansiedad burocrática se huele en cada página: hay listas, hay reportes, hay cadenas de mando que prometen contención. La paloma en el pecho no es un adorno naif; es un dogma. El casco no es capricho de diseño; es disciplina para mantener la cabeza fría cuando el entorno exige gritar.

Lo notable de esa primera etapa no es un despliegue tecnológico deslumbrante —hoy parecería modesto—, sino el catecismo moral que la sostiene. Las armas que porta no se fetichizan: se justifican como disuasión. La eficacia no se mide por explosiones, sino por objetivos cumplidos con el menor daño posible. Incluso los silencios están ordenados: se habla cuando hace falta, se actúa cuando corresponde, se reporta siempre. Ese aire de “manual” puede parecer árido a lectores precipitados, pero es precisamente lo que otorga densidad: la paz es trabajosa.

Y en esa trabajosa vocación hay también fragilidad. Porque la guerra sin disciplina es barbarie, y la disciplina sin alma es máquina. La primera versión de Peacemaker camina entre ambos abismos: rehúye el sentimentalismo que paraliza, pero también desconfía del tecnicismo que lo devora todo. La paloma no absuelve cualquier cosa; vigila. El casco no promete invulnerabilidad; exige cabeza. Ese equilibrio —precario y humano— funda su legado.

De Charlton a DC: el anti-héroe se afila

Cuando los llamados Action Heroes de Charlton —entre ellos Blue Beetle y The Question— pasan a DC a comienzos de los ochenta, Peacemaker cambia de casa sin cambiar de naturaleza. DC decide endurecer su biografía: profundiza el pasado, multiplica las zonas grises, lo conecta a programas especiales y equipos de riesgo donde la cadena de mando importa tanto como el gatillo. Ese traslado no es maquillaje, es un afilado ético: el personaje deja de ser solo el diplomático armado para convertirse en operador que sabe qué botón apretar y, sobre todo, cuándo no apretarlo.

La miniserie de finales de los ochenta completa el giro: tirador de élite, táctico, con un repertorio de cascos funcionales que van de la comunicación y los sensores a módulos defensivos u ofensivos según misión. Pero la verdadera innovación no está en el casco, sino en el costo moral. Cada operación deja una huella; cada decisión tiene factura. No hay redenciones de tarjeta postal: hay responsabilidades. El lector adulto lo agradece porque ahí reconoce algo de su propio país, de su propia calle: la necesidad de hacer lo correcto aun cuando nadie aplaude.

Aparece también una fe problemática pero fértil en la institución. Peacemaker no es un pirómano romántico que “hace justicia por mano propia” porque sí; necesita reglas. Su conflicto no es con la idea de autoridad, sino con su corrupción. Cuando el reglamento se vuelve coartada de abuso, empuja para restaurar el espíritu que lo justifica. Ese matiz —conservador en el mejor sentido— lo separa del héroe de pancarta: no rompe por romper; repara.

Este afilado, por último, lo acerca a equipos y agencias —Suicide Squad, Checkmate— donde la obediencia debida se discute sin perder el respeto. En esas historias, el personaje aprende a convivir con lo que no controla: el error propio y el ajeno, el daño colateral, la imperfección del mundo. No es un santo ni un cínico; es un profesional que vuelve al método cuando el corazón pide atajo.

Iconografía y ética: la estética del procedimiento

Si algo explica la permanencia del personaje es su iconografía funcional. El casco simboliza la disciplina del oficio: mantener la cabeza fría, proteger la mente, respetar el protocolo. La paloma marca el norte moral: recordar para qué se hace todo esto. Juntos componen una estética que, más que moda, es doctrina: planear, verificar, actuar. No hay magia; hay oficio. En tiempos que glorifican el atajo, esta insistencia parece contracultural, pero es la base de cualquier sociedad que aspire a proteger lo valioso.

El arsenal, lejos del fetiche, se ordena como excepción reglada. La violencia no aparece como espectáculo, sino como herramienta subordinada a fines concretos. Y cuando se desborda, el relato no la celebra: la audita. Esta ética resulta perturbadora para la sensibilidad que confunde espontaneidad con virtud, pero educa porque devuelve peso a la palabra límite. Hay cosas que pueden hacerse y no deben hacerse; hay decisiones correctas que duelen; hay responsabilidades que no se tercerizan al azar del día.

Esa estética del procedimiento se vuelve más elocuente cuando falla. Y falla: por mal dato, por mal juicio, por simple azar. Ahí el personaje gana humanidad porque asume y corrige. No hay fuga hacia el cinismo; hay reparación. Quizá por eso conecte con lectores que han tenido que sostener un negocio, una familia, un aula: saben que el orden no es un lujo, es una defensa.

El resultado es una iconografía sobria que habla a contraluz del ruido contemporáneo. Mientras otros héroes guiñan el ojo a la tribuna, Peacemaker porta símbolos que no buscan aplauso, buscan claridad. La paloma no es ironía; es brújula. El casco no es exhibición; es silencio operativo. Esa sobriedad, que podría parecer fría, contiene una ternura rara: la convicción de que el mundo puede doblarse sin quebrarse si se pone a cada cosa en su sitio.

De la viñeta a la pantalla: sátira, brutalidad y confesión

El salto al gran público amplifica sus tensiones. Primero como secundario que roba escenas en una cinta coral, luego con serie propia, el personaje entra a la conversación masiva con una mezcla incómoda de brutalidad y vulnerabilidad. El live-action retira el maquillaje de la idealización y muestra a un hombre atravesado por una educación sentimental de hierro, capaz de torpezas que avergüenzan y de honestidades que desarman. En televisión, los matices respiran: episodios para explorar la biografía, silencios que explican más que mil balas, secundarios que funcionan como contrapesos morales.

La sátira afila la crítica sin destruir el andamiaje ético. Hay risa, sí, pero risa con filo; hay violencia, sí, pero violencia con consecuencia. El espectador entiende que el casco no absuelve, exige. Y entiende también que la paloma no promete paz perpetua, sino criterio para no perderse cuando el ruido sube. La serie rehúye la redención instantánea y trabaja la culpa como motor de mejora: fallé, asumo, corrijo, aprendo. Es, en el fondo, una ética del trabajo bien hecho.

Lo comunitario aparece sin sermones: el equipo, la mesa de trabajo, la bitácora compartida. No hay genio solitario que arregla todo; hay oficio repartido. Es un detalle que puede pasar desapercibido entre explosiones y chistes, pero sostiene el tono: sin comunidad, el procedimiento se convierte en papel mojado; sin procedimiento, la comunidad se diluye en consigna.

En ese equilibrio —duro y humano— radica la vigencia del personaje en pantalla. No vende utopías baratas; ofrece método en tiempos de histeria. No azuza la rebelión pueril; llama a reparar lo que merece ser reparado. Y, al hacerlo, devuelve dignidad a la palabra paz.